Китайская конвергенция – полный текст

Китайская конвергенция

(вольный перевод труда Н.С. Лайонс из его блога upheaval)

Ну, вообще-то…

Я считаю, что это самая длинная вещь, которую я когда-либо писал, но и самая важная. Подготовьте крепкие напитки, чтобы прочесть это. – Н.С. Лайонс

Разногласия и напряженность в отношениях между США и Китаем никогда не были столь велики. Весь мир делится между блоками этих двух противоборствующих сверхдержав. Назревает новая “холодная война”, дополненная глобальной идеологической “битвой демократии и автократии”. На кон поставлена не что-то там, а Свобода. Будущее глобального управления будет определяться победителем в этом затяжном соревновании двух принципиально противоположных политических и экономических систем – если только настоящая (горячая) война не решит этот вопрос досрочно в схватке не на жизнь, а насмерть, как когда-то либеральная демократия сражалась с фашизмом.

Вот оно, простенькое изложение нашего сегодняшнего дня. В чем-то оно верно: ведь геополитическая конкуренция действительно переходит в открытое противостояние. Но оно также в корне поверхностно и даже вводит в заблуждение: когда речь идет о самых фундаментальных политических вопросах, Китай и США не то, что не расходятся, а сходятся, становясь все более похожими друг на друга.

Хуже того, я даже могу предсказать и описать то нечто, которое должно одержать верх в этом эпохальном соревновании двух яростно противоборствующих национальных систем. Точнее не нечто, а систему, которая вскоре одержит победу…

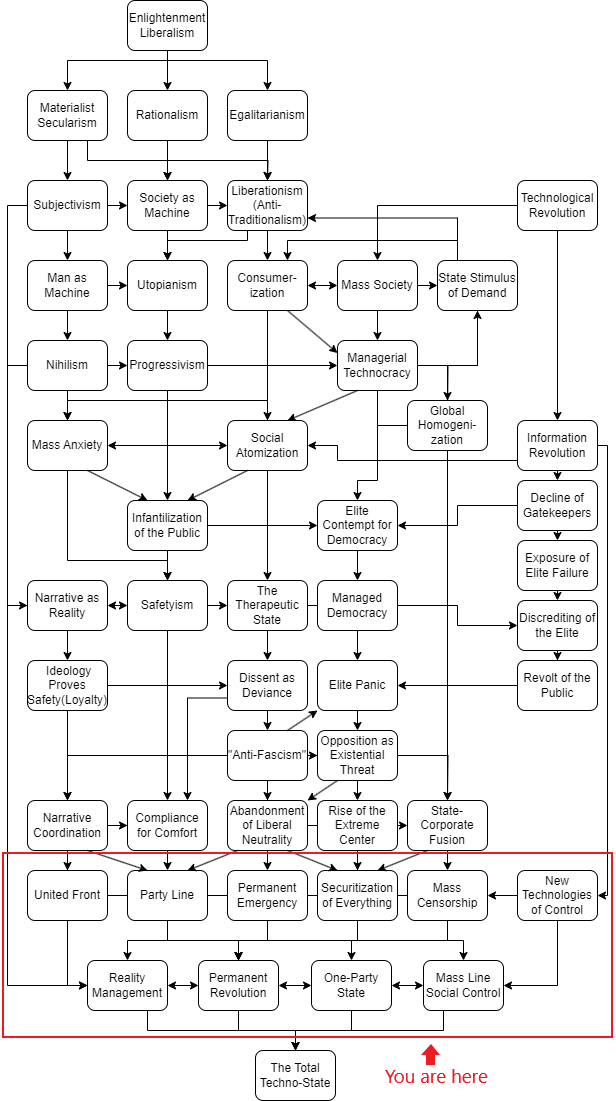

Несмотря на риторическую приверженность эгалитаризму и “демократии”, элита глубоко не доверяет и боится народа, над которым она властвует. Эта элита сжалась в отдельное олигархическое политическое тело, ориентированное на приоритет и сохранение своего правления и пересечение набора интересов в единое целое. Охваченные тревогой, они постоянно стремятся максимально усилить свой контроль над массами, обосновывая это необходимостью насильственного поддержания стабильности перед лицом опасных угроз, как внешних, так и внутренних. Все рассматривается как чрезвычайная ситуация. “Безопасность” и “защищенность” стали девизами государства и общества в целом.

Одержимость элиты контролем усиливается верой в “научное управление”, т.е. в способность понять, организовать и управлять всеми сложными системами общества, как машиной, с помощью научных принципов и технологий. Экспертные знания о том, как это сделать, считаются уникальным достоянием элитарного авангарда. Идеологически эта элита глубоко материалистична и открыто враждебна к организованной религии, которая препятствует (по идее должна) и сопротивляется государственному контролю. Самого человека они рассматривают как машину, которую можно запрограммировать, и, считая обычного человека непредсказуемым существом, слишком глупым, иррациональным и жестоким, чтобы управлять им самостоятельно, стремятся неуклонно формировать и заменять его лучшей моделью с помощью инженерии, как социальной, так и биологической. Сложные системы слежки, пропаганды и принуждения используются для того, чтобы жестко подтолкнуть (или подтолкнуть) обывателя к подчинению. Сообщества и культурные традиции, сопротивляющиеся этому проекту, разрушаются. Противоположные идеи подвергаются систематической цензуре, чтобы не допустить их опасного разоблачения. Власть неуклонно повышается, централизуется и распределяется среди технократической бюрократии, не ограниченной никакой ответственностью перед обществом.

Все это оправдывается утопической идеологической диалектикой исторического прогресса и неизбежности. Считается, что те, кто идет в ногу с ходом истории (т.е. с интересами элиты), как класс морально и интеллектуально выше реакционных элементов. Только определенные взгляды получают клеймо “научных” и “правильных”, хотя они могут меняться по политической прихоти. В качестве единственного нравственного ориентира господствует экономизм, ценящий только легко измеряемые величины, а в качестве высшего блага – эффективность без трения; человеку предлагается выполнять отведенную ему роль послушного потребителя и винтика в машине режима, а не самоуправляемого гражданина. Государство регулярно занимается стимулированием и регулированием потребительского спроса, стратегическим регулированием и направлением промышленного производства, корпоративный сектор во многом сросся с государством. Процветает и кумовство.

Неустанный политический месседж и идеологический нарратив пропитал все сферы жизни, инакомыслие пресекается. Культура в значительной степени находится в состоянии стагнации. Выкорчеванные, загнанные и затравленные, люди атомизированы, а уровень социального доверия очень низок. Сама реальность часто кажется неясной и неопределенной. Деморализованные, некоторые с благодарностью воспринимают любую безопасность, предлагаемую государством, как благо. В то же время, многие граждане автоматически принимают за ложь все, что говорит власть. Чиновничество – это отдельная кафкианская трагикомедия абсурда, которую нормальным людям остаётся только стоически переносить. Однако из года в год давление, заставляющее подчиняться, только усиливается…

О какой стране идет речь? Если вы не можете сказать точно, что ж, в этом-то и дело. Для многих граждан Запада системы управления, в которых мы живем, становятся все более похожими на те, что предлагаются в Китайской Народной Республике.

Конечно, это сходство имеет свои пределы: Коммунистическая партия Китая – это жестокий режим, который в прошлом убил десятки миллионов своих граждан и до сих пор управляет ими с помощью железного кулака. Говорить о том, что США или любая другая западная страна идентична Китаю по своей природе, было бы просто смешно.

И все же я собираюсь утверждать, что общие черты действительно растут, и что это не иллюзия, не совпадение или заговор, а результат действия одних и тех же глубинных системных сил и лежащих в их основе идеологических корней. Утверждать, что мы такие же, как Китай, или даже что мы превращаемся в Китай (как я, признаться, подразумевал в заголовке), было бы просто политической приманкой. Реальность более сложна, но не менее тревожна: и Китай, и Запад, по-своему и в своем темпе, но по одним и тем же причинам, сходятся с разных сторон в одной точке – в одной и той же пока не до конца реализованной системе тоталитарного техно-административного управления. Хотя они и остаются разными, но это уже не различие вида, а только степени. Разница только в том, что Китай уже несколько дальше продвинулся по пути к тому же самому будущему.

Но как охарактеризовать эту форму правления, которая уже сегодня начинает оплетать своими щупальцами весь мир, в том числе и США? Многие из нас уже поняли, что при какой бы форме правления мы ни жили, это точно не “либеральная демократия”. Так что же это такое? Чтобы ответить на этот вопрос и объяснить суть “китайской конвергенции”, нам придется начать с краткого курса о становлении и природе технократического управленческого режима на Западе.

“Чтобы увидеть то, что находится перед носом, нужна постоянная борьба”. – Джордж Оруэлл

Примерно во второй половине XIX века в жизни человечества началась революция, которая происходила параллельно с промышленной революцией и развивала ее. Это была революция массовая и масштабная, которая перевернула практически все сферы человеческой деятельности и быстро реорганизовала цивилизацию сначала на Западе, а затем и во всем мире: Ограничения времени и пространства, созданные географией, были сметены новыми технологиями связи и транспорта; значительно увеличившееся население хлынуло в огромные городские центры; массы рабочих стали трудиться на огромных фабриках, а затем в офисах, перебирая бесконечные бумаги, пытаясь уследить за всем этим; в политике появились новые возможности для тех, кто смог воспользоваться растущей силой масс и их голосами, а также новые проблемы в обеспечении их растущих потребностей и желаний. В правительстве, в бизнесе, в образовании и практически во всех других сферах жизни появились новые методы и способы организации, позволяющие управлять растущей сложностью массы и масштаба: массовое бюрократическое государство, массовая постоянная армия, массовая корпорация, средства массовой информации, массовое народное образование и т.д. Это была управленческая революция[1].

Стремительно ускоряясь в XX веке, управленческая революция вскоре привела к еще одной трансформации общества на Западе: она породила новую управленческую элиту. Новый социальный класс возник в результате роста масштабов и сложности массовых организаций, когда эти организации стали обнаруживать, что для своего функционирования они должны опираться на большое количество людей, обладающих необходимыми высокотехническими и специализированными когнитивными навыками и знаниями, включая новые методы организационного планирования и управления в масштабе. Такие люди стали профессиональным управленческим классом, который быстро расширился, чтобы удовлетворить растущий спрос на их услуги. Хотя богатые семьи старой земельной аристократической элиты поначалу продолжали владеть многими из этих новых массовых организаций, вскоре они перестали быть способными управлять ими, поскольку черты, которые долгое время определяли мастерство их роли и статуса – владение землей, унаследованные воинские добродетели, классическое либеральное образование, формальная риторика, личная харизма, обширный кодекс социальных манер и т.д. – перестали быть достаточными и актуальными. Это означало, что управленческий класс вскоре захватил фактический контроль над всеми массовыми формами организациями общества.

Поглощение организации менеджерами ускорилось благодаря тому, что я называю “петлей управленческой обреченности”: чем больше и сложнее становится организация, тем в геометрической прогрессии возрастает потребность в менеджерах; менеджеры, таким образом, имеют сильный стимул к тому, чтобы их организация продолжала расти и усложняться, что приводит к увеличению относительной власти менеджеров; рост означает необходимость найма большего числа менеджеров, которые затем добиваются дальнейшего расширения, в том числе путем обоснования необходимости того, чтобы их раковая бюрократия брала на себя все больше функций широкой экономики и общества; поскольку все большая территория сдается под бюрократическое управление, все больше менеджеров должно быть обучено, что требует еще больше менеджеров…

Как бы то ни было, но расплата за то, какой класс теперь действительно составляет правящую элиту общества, вскоре стала неизбежной. В некоторых местах конец старой аристократии был быстрым и кровавым. Но в большинстве стран Запада они были не уничтожены, а поглощены, причем дети даже самых богатых аристократических семей в конечном итоге были вынуждены сами получать образование, овладевая теми же навыками, идеями и манерами, что и представители управленческого класса, чтобы занять любую заметную роль – от генерального директора до политика и филантропа. Те, кто этого не делал, постепенно теряли актуальность. Управленческий класс породил управленческую элиту.

Это, однако, не означает, что экспансия нового управленческого порядка не встречала никакого сопротивления со стороны старого порядка, который он вытеснил. Прежний порядок, который исследователи управленческой революции называют буржуазным, был представлен не столько крупной буржуазией (богатыми земельными аристократами и ранними капиталистическими промышленниками), сколько мелкой буржуазией, или тем, что можно назвать независимым средним классом. [2] Предприимчивый владелец малого бизнеса, семейный магазинчик, принадлежащий нескольким поколениям, мелкий фермер или землевладелец, религиозный или частный педагог, даже относительно обеспеченный местный врач – все они и им подобные составляли костяк многочисленного социально-экономического класса, который оказался в экзистенциальном противоречии с интересами управленческой революции. Но, вопреки первоначальным прогнозам марксистов, эта буржуазия оказалась под смертельной угрозой не снизу – со стороны трудящегося и безземельного пролетариата, а сверху – со стороны нового порядка управленческой элиты и ее растущих легионов профессиональных революционеров, налегающих на бумагу. Столкновение между этими классами по мере того, как управленческий порядок неуклонно наступал на буржуазный средний класс и его традиционную культуру, демонтируя и поглощая их, и все более отчаянный отпор, который этот процесс вызывал у его остатков, во многом определили политическую драму Запада. В разных формах эта драма продолжается и по сей день.

Враждебность этой классовой борьбы усиливалась особенно антагонистической идеологией, которая стала объединяющей силой для управленческой элиты. Идеология менеджмента, в разных ее проявлениях облеченная в возвышенные формулировки моральных ценностей, философских принципов и социальных благ, так или иначе рационализирует и оправдывает постоянное распространение управленческого контроля на все сферы государства, экономики и культуры, возводя управленческий класс в ранг не только утилитарного, но и морального превосходства над остальными членами общества, в частности, над средним и рабочим классами. Это служит обоснованием легитимности власти управленческой элиты, а также неоценимым средством дифференциации, унификации и координации различных ее ветвей.

Управленческая идеология, являющаяся относительно простым потомком либерально-модернистского проекта эпохи Просвещения, представляет собой формулу, состоящую из нескольких основных убеждений, или, как их можно назвать, основных управленческих ценностей. По крайней мере, на Западе их можно свести к следующим:

- Технократический сциентизм: Убеждение в том, что все, включая общество и человеческую природу, может и должно быть полностью понято и контролируемо с помощью научно-технических средств. С этой точки зрения все состоит из систем, которые работают, как машина, на основе научных законов, которые могут быть рационально выведены с помощью разума. Человек и его поведение являются продуктом систем, в которые он включен. “Социальная наука” функционирует так же, как и физические науки. Поэтому эти системы могут быть социально спроектированы и улучшены. Хорошее и плохое, как и все остальное, поддается научному количественному измерению. Поэтому те, кто обладает высокими научными и техническими знаниями, лучше других понимают причинно-следственные связи, управляющие обществом, и, следовательно, могут управлять им. Невежество и невежественные люди, напротив, в конечном итоге являются причиной всех дисфункций и вреда.

- Утопизм: Вера в то, что совершенное общество возможно – в данном случае благодаря идеальному применению совершенных научных и технических знаний. В конечном итоге машина может быть настроена на безупречную работу. В этот момент все будут полностью обеспечены и, следовательно, абсолютно равны, а сам человек будет полностью разумен, полностью свободен и идеально продуктивен. Это состояние совершенства является telos, или предопределенной конечной точкой, развития человечества (через науку, физическую и социальную). Отсюда возникает идея прогресса, то есть приближения к этой конечной точке. Следовательно, история имеет телеологию: она стремится к утопии. Это также означает, что будущее всегда лучше прошлого, поскольку оно ближе к утопии. История приобретает моральную значимость: “идти назад” аморально. Более того, даже активное сохранение статус-кво безнравственно; управление нравственно лишь в той мере, в какой оно влияет на изменения, продвигая нас все дальше вперед, к утопии.

- Мелиоризм: Убеждение в том, что все недостатки и конфликты человеческого общества и самих людей – это проблемы, которые могут и должны быть непосредственно устранены с помощью достаточной управленческой техники. Нищета, войны, болезни, преступность, невежество, страдания, несчастья, смерть… Все это – примеры человеческого состояния, которые всегда будут с нами, но все это – проблемы, требующие решения. Роль управленческой элиты состоит в том, чтобы выявлять и решать эти проблемы, применяя свои экспертные знания для совершенствования человеческих институтов и отношений, а также мира природы. В конечном счёте не существует компромиссов, есть только решения.

- Либерализм: Убеждение в том, что человека и общество удерживают от прогресса правила, ограничения, реляционные связи, исторические сообщества, унаследованные традиции и ограничивающие институты прошлого – все это цепи ложного авторитета, от которых мы должны освободиться, чтобы двигаться вперед. Старые идеи, старая культура, старые обычаи и старые привычки должны быть разрушены для решения человеческих проблем, поскольку старые системы и образ жизни неизбежно являются невежественными, несовершенными и угнетающими. Новые – и потому более совершенные – научные знания позволяют с нуля создать новые системы и уклады жизни, которые будут функционировать более эффективно и нравственно.

- Гедонистический материализм: Убеждение в том, что полное счастье и благополучие человека в основе своей состоит и достижимо через удовлетворение достаточного количества материальных потребностей и психологических желаний. Наличие любого неудовлетворенного желания или дискомфорта свидетельствует о системной неэффективности необеспеченного блага, которое может и должно быть удовлетворено, чтобы приблизить человека к совершенному состоянию. Поэтому научное управление может и должно в максимально возможной степени способствовать исполнению желаний. Для индивида потребление, удовлетворяющее желания, является нравственным поступком. Напротив, подавление (в том числе и самоподавление) желаний и их исполнения стоит на пути человеческого прогресса и является аморальным, что свидетельствует о необходимости управленческого освобождения.

- Гомогенизирующий космополитический универсализм: Убеждение в том, что:

а) все люди в своей основе взаимозаменяемы и являются членами единого универсального сообщества;

б) что системные “лучшие практики”, открытые научным менеджментом, универсально применимы во всех местах и для всех людей во все времена, и что поэтому одна и та же оптимальная система должна рационально преобладать везде;

в) что, хотя это, возможно, причудливо и забавно, любая не поверхностная особенность или разнообразие места, культуры, обычаев, нации или государственного устройства в любом месте является свидетельством неэффективности и неспособности успешно сходиться к идеальной системе;

и г) что любая форма локализма, партикуляризма или федерализма является не только неэффективной, отсталой, но и является препятствием для человеческого прогресса, а потому опасна и аморальна. Прогресс всегда естественным образом влечет за собой централизацию и гомогенизацию.

- Абстракция и дематериализация: Убеждение, а чаще инстинкт, что абстрактные и виртуальные вещи лучше физических, поскольку чем меньше человек и его деятельность привязаны к грязному физическому миру, тем более раскрепощенными и способными к чисто интеллектуальной рациональности и раскованной морали они становятся. На практике дематериализация, например, через цифровизацию финансов и активов, является мощным растворителем, способным сжечь репрессивные барьеры, созданные привязанностью к особенностям места и людей, заменив их текучестью и универсальностью космополитизма. Дематериализация делает собственность более легко реализуемой, позволяет более эффективно производить гомогенизацию и масштабировать процесс удовлетворения желаний. Действительно, теоретически дематериализация может позволить практически всему принимать и управляться в значительно большей, даже бесконечной, массе и масштабе, что дает надежду на тотальную эффективность: состояние чистого отсутствия трения, в котором изменения (прогресс) будут происходить без усилий и без ограничений. Наконец, дематериализация в самом широком смысле представляет собой идеологическое убеждение в том, что это мир должен соответствовать абстрактной теории, а не теория должна соответствовать миру.

В совокупности эти семь управленческих ценностей послужили для управленческой системы удобным идеологическим средством для того, чтобы бросить вызов существующей этике и ценностям предшествующего ей буржуазного строя среднего класса. Эти буржуазные ценности представляли собой смесь консервативных и классических либеральных ценностей. Нигде эти ценности не были так отчетливо выражены, как в Америке, где они превратились в узнаваемую смесь, включающую: сильный приоритет местного самоуправления, низовой демократии и неприятие контроля сверху; признание разнообразия региональных и местных фольклорных традиций; общий мифический идеал пылкого индивидуализма и энергичной самодостаточности; противостоящая традиция тесной семейной жизни и исключительно широкое участие в многочисленных религиозных, общественных и гражданских ассоциациях и связях (наиболее известное описание Алексиса де Токвиля); “протестантская трудовая этика” и внимание к бережливости и самодисциплине как моральным добродетелям; тесная связь с землей и очень сильная привязанность к собственности среднего класса как центральному элементу республиканского самоуправления и национального характера; политический реализм и консервативное неприятие слишком быстрых и радикальных перемен.

Контрастные ценности управленческой идеологии были идеально выстроены таким образом, чтобы одновременно инвертировать, подрывать, маргинализировать, нарушать и демонтировать каждую из этих буржуазных ценностей, неуклонно подрывая идеологическую основу буржуазной легитимности в интеллектуальном, моральном и политическом плане и тем самым расчищая путь к обоснованию процесса создания альтернативной политической системы правления новой управленческой элиты.

Управленческая система

В рамках этой управленческой системы сформировалось несколько пересекающихся, взаимосвязанных секторов, которые условно можно разделить на следующие категории: управленческое государство, управленческая экономика, управленческая интеллигенция, управленческие СМИ и управленческая благотворительность. В каждом из этих пяти секторов существует своя, несколько уникальная разновидность управленческой элиты, каждая со своими ролями и интересами. Но каждый из них, как правило, действует из собственных интересов, укрепляя и защищая интересы других секторов и системы в целом. Все сектора связаны между собой общим интересом в расширении технических и массовых организаций, увеличении числа менеджеров и маргинализации неуправленческих элементов.

Управленческое государство, характеризующееся разрастанием административной бюрократии и жаждой централизованного технократического контроля, заинтересовано в запуске утопических и мелиористических схем “освобождения” и реорганизации все новых и новых слоев общества (теоретические основы которых разрабатываются управленческой интеллигенцией), требующих совершенно новых слоев бюрократического управления (и совершенно новых категорий “экспертов”). Массовые корпорации, составляющие управленческую экономику, заинтересованы в реализации этих схем, в том числе и потому, что новые слои регулятивного бремени, которые они неизбежно порождают (больше юристов, больше менеджеров по персоналу и т.д.), систематически дают преимущества крупным олигополистическим компаниям, таким как они сами, над мелкими предприятиями и начинающими предпринимателями, которые являются как их потенциальными конкурентами, так и старой буржуазной базой власти. Естественно, что управленческое государство стремится сломать и эту конкурирующую базу. Особенно хорошо это удается массовым корпорациям, в частности, за счет дематериализации бизнеса и собственности (“не будешь ничем владеть и будешь счастлив”), что одновременно усиливает зависимость среднего класса и концентрирует все большее богатство и власть в руках менеджеров. Управленческое государство также непосредственно стимулирует совокупный потребительский спрос и укрепляет финансиализированные активы с помощью денежно-кредитной и фискальной политики, а также других инструментов, таких как государственные заказы и субсидии; этот управляемый спрос непосредственно подпитывает рост управленческих корпораций, которые имеют все стимулы для того, чтобы как можно теснее слиться с государством, как для стимулирования, так и для захвата политики регулирования. Рост массовых корпораций, в свою очередь, рационализирует дальнейший рост регулирующего государства. Формальное и неформальное “государственно-частное партнерство” между корпорацией и государством легко отвечает интересам обеих сторон.

При этом управленческая корпорация также многое выигрывает от проекта массовой гомогенизации, который позволяет добиться большего масштаба и эффективности (Walmart в каждом городе, Starbucks на каждом углу, Netflix и Amazon на iPhone в каждом кармане) за счет разрушения дифференциации старого порядка. Государство, которое больше всего на свете боится и презирает местный контроль, оправданный дифференциацией, с радостью помогает. Управленческая экономика также получает прямую выгоду от стимулирования повышенного потребительского спроса, вызванного освобождением масс от репрессивных норм старого буржуазного морального кодекса и поощрением гедонистических альтернатив – придуманных интеллигенцией, рекламируемых СМИ и законодательно поддерживаемых государством. Масс-медиа также заинтересованы в гомогенизации, позволяющей продаваемым ими развлечениям и нарративам масштабироваться и охватывать все более широкую и однородную аудиторию. СМИ, уже ставшие результатом интеграции журналистики с массовой корпорацией, также заинтересованы в интеграции с интеллигенцией и государством, чтобы получить привилегированный доступ к информации; просвещённая интеллигенция в свою очередь опирается на СМИ для утверждения своего престижа, а государство, само собой, заинтересовано в слиянии со СМИ для эффективного распространения избранной информации и нарративов, которые оно хочет донести до масс.

По мере того, как старая сеть обьединений семей, социальных ассоциаций, религиозных общин, благотворительных фондов и других институтов низовой буржуазной общественной жизни разрушается под воздействием управленческой системы, управленческая филантропия, финансируемая за счет богатства, производимого управленческой экономикой, и предоставляющая элите возможность трансформировать это богатство в социальную власть без уплаты налогов, стремится заполнить пустоту грубым симулякром (прим. синоним иллюзии подобия), предлагая вместо него филантропические инициативы сверху, управленческие некоммерческие организации и активистские движения, созданные по принципу астротурфа (прим. синоним искусственной травмы). Они неизбежно работают на распространение управленческой идеологии и утопических социально-инженерных кампаний государства, еще больше разрушая буржуазный порядок. Разрушение этого порядка неизбежно порождает новые социальные проблемы, которые, в свою очередь, открывают новые возможности для управленческой благотворительности, предлагающей “решения”. Управленческое государство, СМИ и корпорации охотно участвуют в этих атаках, а интеллигенция предлагает как идеи, так и готовых управленцев-доброхотов для работы на передовой.

Наконец, управленческая интеллигенция выступает авангардом всей управленческой системы, создавая объединяющую идеологическую базу, которая служит интеллектуальным фундаментом, обоснованием и источником моральной легитимности системы [3]. Идеологические установки интеллигенции, транслируемые в общество как будто это прописная истина (например, “наука”, “по мнению ученых”) управленческими СМИ, служат нормализации и оправданию схем государства, которое, в свою очередь, благодарно поддерживает интеллигенцию государственными деньгами и программами массового образования населения, направляя спрос на них. Так называемая управленческими СМИ “Наука”, служит нормализации и оправданию схем государства, которое, в свою очередь, с благодарностью поддерживает интеллигенцию государственными деньгами и программами массового образования, направляя спрос в институты интеллигенции, а также финансируя исследования и разработки новых технологий и организационных приемов, способствующих дальнейшему расширению управленческого контроля. Разумеется, интеллигенция оказывает важнейшую услугу и всем другим управленческим секторам, удовлетворяя потребность в формировании более профессиональных представителей управленческого класса через массовое образование, что также способствует гомогенизации общества и дальнейшей культурной гегемонии элиты. Таким образом, управленческая интеллигенция выступает в качестве ключевого элемента широкого и устойчивого единства и доминирования управленческой элиты (что собственно и определяет ее как элиту).

Эту гегемонистскую, самоподдерживающуюся систему пересекающихся интересов управленческой элиты – государственных и частных, экономических, культурных, социальных, государственных – можно назвать управленческим режимом. Идентифицировать или описать этот режим как просто “государство” было бы совершенно недостаточно. Как мы увидим, эволюция этого более широкого режима является сегодня центральным фактором китайской конвергенции.

Но сначала необходимо рассмотреть одно важное историческое различие в возникновении и развитии управленческих режимов.

Менеджеризм: жесткий и мягкий

То, что описано выше, представляет собой управленческий режим в том виде, в каком он сформировался в США и ряде других западных стран в XX веке. Однако это не единственный вид управленческого режима, сформировавшийся за это время.

Когда коммунистическая партия захватила власть в Китае, буржуазия и старая аристократия не были мягко принуждены к вступлению в управленческую элиту. Напротив, как и кулаки (крестьяне-середняки) в СССР времён Ленина и Сталина, они были практически истреблены. Бесконечная череда кровавых “кампаний”, начатых Мао Цзэдуном во имя освобождения против “помещиков”, “богатых крестьян”, “правых”, “контрреволюционеров” и “буржуазных элементов”, преследовала одну и ту же цель. Путем неустанных коллективных преследований, конфискации имущества, массовых пыток, изнасилований и убийств буржуазный средний класс, начавший формироваться в республиканский период Китая, планомерно уничтожался.

Это преследовало вполне понятную цель. Теоретики политики, начиная с Аристотеля, признавали, что “многочисленный средний класс, стоящий между богатыми и бедными”, является естественной основой любой стабильной республиканской системы правления, противостоящей как господству плутократической олигархии, так и тираническим революционным требованиям беднейших слоев населения. Ликвидировав этот класс, который был опорой его националистических соперников, Мао открыл путь для марксистско-ленинской революции, возглавляемой интеллигенцией, чтобы уничтожить все остатки республиканского правления, заменить старую элиту новой и полностью взять под контроль китайское общество.

Результатом стал, конечно, не эгалитарный рай для трудящихся, а формирование строго двухуровневого общества, состоящего из партийной олигархии и всех остальных. Все возможные ориентирующие и организующие силы вне партии были уничтожены, семейные связи сознательно разрушены, а люди изолированы и атомизированы. При этом олигархия вскоре должна была вырасти в гигантскую бюрократическую партию-государство, управляемую легионами преданных КПК аппаратчиков. В условиях отсутствия посреднических институтов между народом и государством, когда недифференцированные массы были полностью сдержаны неоспоримой властью однопартийного государства, Мао удалось, по сути, создать в Китае “Левиафана” Гоббса. После этого он и его соратники получили возможность реализовать свои утопические планы по перестройке страны по принципу “научного” социализма (убив при этом десятки миллионов китайцев). И хотя современный Китай несколько мягче, чем в эпоху Мао, его режим по своей сути ничем не отличается. Им по-прежнему управляет марксистско-ленинская партия, которая никогда не забывала убежденности Мао в том, что власть растет из дула пистолета.

Таким образом, жестокая история и характер китайского коммунистического режима сильно отличаются от того, с чем сталкивается большинство стран Запада (за исключением Восточной и Центральной Европы). И все же – если вы до сих пор следили за развитием событий – Китай с его огромным техно-бюрократическим социалистическим государством все еще остается узнаваемым управленческим режимом. Точнее, Китай – это жесткий управленческий режим.

С тех пор как в 1941 году политический философ Джеймс Бернхем опубликовал свою фундаментальную книгу “Управленческая революция”, теоретики управленческого режима отмечают сильное сходство между всеми основными современными государственными системами, возникшими в XX веке, включая систему либерально-прогрессивного управления, которую в то время представляла Америка Рузвельта, фашистскую систему, созданную Муссолини, и коммунистическую систему, которая сначала появилась в России, а затем распространилась в Китае и других странах. Все эти системы имели в своей основе управленческий характер. Но при этом каждая из них сразу же продемонстрировала несколько… э-эм… совершенно иное поведение. Однако эти различия можно в значительной степени объяснить, если провести различие между мягкими и жесткими управленческими режимами, которые политический теоретик Сэм Фрэнсис назвал мягкими и жесткими.

Характер мягкого управленческого режима – тот, который был описан в предыдущем разделе. В отличие от него, жесткий управленческий режим несколько отличается по набору ценностей. Жесткие управленческие режимы, как правило, отвергают две из семи ценностей “мягкой” управленческой идеологии, описанных выше, отказываясь от гедонизма и космополитизма (хотя гомогенизация и централизация остаются в приоритете). Вместо этого они склонны делать акцент на управлении единством коллектива (например, volk, или “народ”) и той ценностью, которую представляют для этого коллектива индивидуальная преданность, сила и самопожертвование [4].

Самое главное, что жесткие и мягкие управленческие режимы различаются по подходу к контролю. Жесткие управленческие режимы, как правило, используют силу и угрозу ее применения для принуждения к стабильности и повиновению. Кроме того, в жестких системах государство, как правило, играет гораздо более открытую роль в управлении экономикой и обществом, создавая государственные корпорации и осуществляя прямой контроль над СМИ, а также содержит крупные службы безопасности. Это, однако, может привести к снижению доверия населения к государству и его органам.

Мягкие управленческие режимы, напротив, в большинстве своем не умеют и не любят открыто применять силу и предпочитают поддерживать контроль с помощью управления нарративами, манипуляций, гегемонистского контроля над культурой и идеями. Управленческое государство также иногда ограничивает свою власть, делегируя определенные функции другим секторам управленческого режима, которые претендуют на независимость. Они действительно независимы в том смысле, что не контролируются государством напрямую и могут делать то, что хотят, но, будучи управленческими институтами, укомплектованными управленческой элитой, а значит, заинтересованными в управленческом императиве, они, тем не менее, действуют почти в полной синхронизации с государством. Такая диффузия позволяет эффективно скрыть масштаб, единство и мощь “мягкого” управленческого режима, а также отвести и ослабить любую ответственность. Такой мягкий подход к поддержанию господства управленческого режима может приводить к большему количеству повседневных нарушений (например, преступности), но не менее политически стабилен, чем жесткий (а на сегодняшний день, возможно, и более стабилен).

Несмотря на эти различия, все формы управленческого режима имеют общие фундаментальные характеристики и базовые ценности, включая приверженность технократическому наукообразию, утопизм, мелиоризм, гомогенизацию, а также ту или иную форму либерализма, направленную на разрушение прежних систем, норм и ценностей. Все они преследуют один и тот же императив –

рост числа и влияния организаций, влияющих на массы,

расширение власти управленческой элиты,

централизация их бюрократической власти и контроля,

и разумеется систематическая маргинализация противников менеджериализма. Все они имеют одни и те же философские корни. И все их элиты разделяют схожие глубинные тревоги по поводу общества.

Часть 2. Как сделать демос (народ) безопасным для демократии.

После восстания 17 июня

Секретарь Союза писателей

Раздавал листовки в Сталиналье

В них говорилось, что народ

утратил доверие к правительству

И вернуть его можно только

только удвоенными усилиями. Не проще ли было бы

В таком случае правительству

Распустить народ

и избрать себе другой народ? – Бертольт Брехт, “Решение” (1953)

“В великом споре последних двух десятилетий о свободе и контроле над сетью Китай был в основном прав, а Соединенные Штаты в основном ошибались”. Так заявил неоконсервативный юрист и бывший помощник генерального прокурора администрации Буша Джек Голдсмит в своем эссе о демократии и будущем свободы слова, опубликованном в журнале The Atlantic в 2020 году. “Значительный мониторинг и контроль над речью являются неизбежными компонентами зрелого и процветающего Интернета, и правительства должны играть большую роль в этой практике, чтобы обеспечить соответствие Интернета нормам и ценностям общества”, – пояснил он. “Сотрудничество частного сектора с правительством в этих усилиях представляет собой исторический и очень публичный эксперимент по адаптации нашей конституционной культуры к нашему цифровому будущему”.

Еще в 2000 году президент Билл Клинтон высмеял первые попытки китайского правительства ввести цензуру в Интернете, заявив, что это “все равно что пытаться прибить желе к стене”. К моменту публикации статьи Голдсмита во флагманском салоне американского правящего класса два десятилетия спустя подобное презрение сменилось… открытым восхищением. Начиная сразу после избрания Дональда Трампа в 2016 году, а затем ускоряясь в геометрической прогрессии в 2020 году, американская элита, в частности Эмили Бейзлон из The New York Times, стала регулярно утверждать, что страна находится “в разгаре информационного кризиса”, несущего “катастрофические” риски ущерба, и что на самом деле “свобода слова угрожает демократии в той же степени, в какой она обеспечивает ее процветание”. Американскому народу придется смириться с тем, что его права на свободу слова будут ограничены ради его же блага.

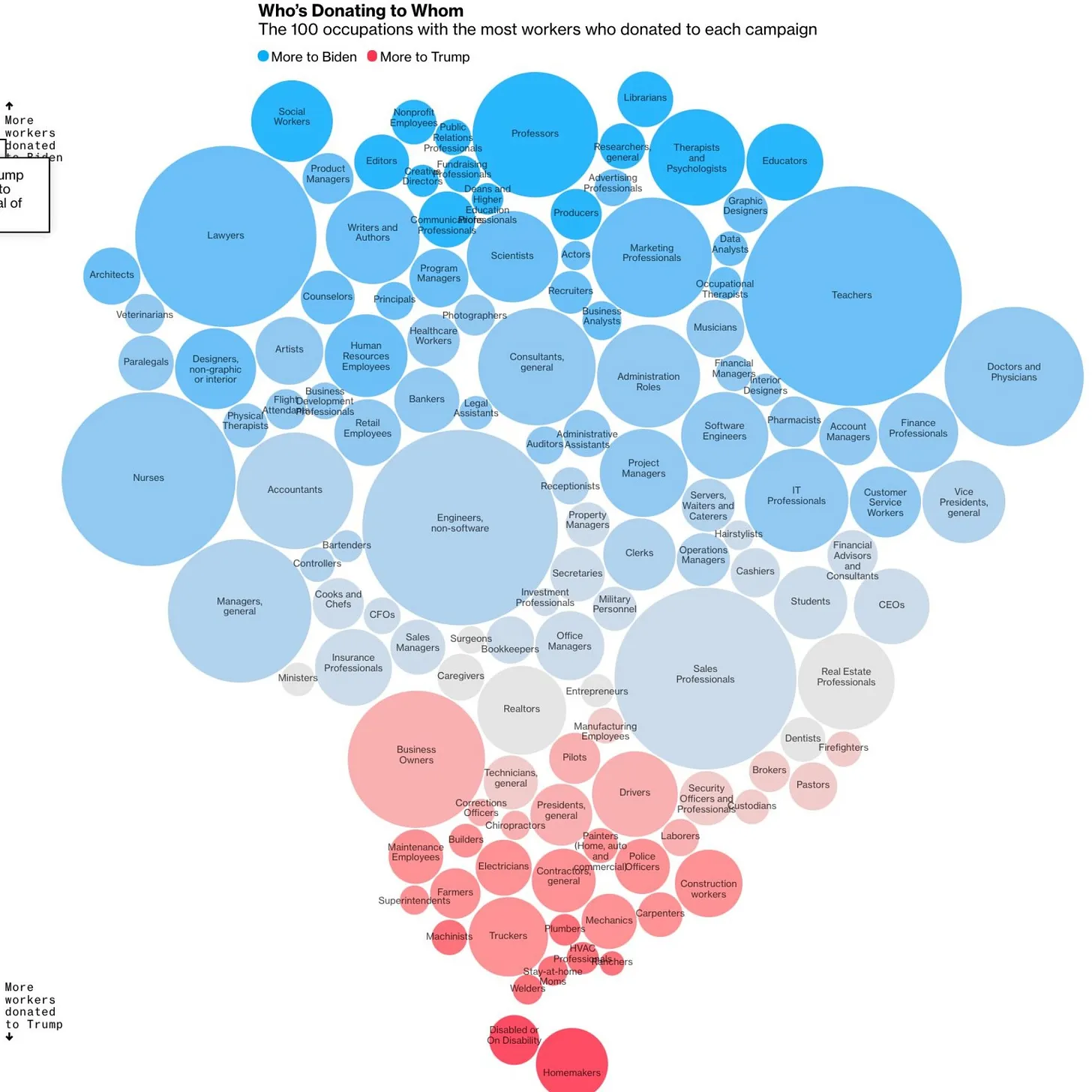

Как мы теперь знаем благодаря разоблачениям “Файлов Twitter” и другим материалам, для захвата контроля над интернет-дискурсом и управления сознанием американцев вскоре был создан разросшийся “Цензурно-промышленный комплекс”. Миллиарды долларов государственных денег потекли в спецслужбы, которые получили новую миссию – вести информационную войну против собственного народа во имя борьбы с “дезинформацией”. Гигантским американским компаниям, занимающимся интернет-технологиями, потребовалось лишь легкое подталкивание, чтобы по указанию государства начать осуществлять массовую слежку и цензуру информации, признанной “вредной” (даже признанной “правдивой”), поскольку она противоречит пропагандистской линии, определяемой режимом. Тысячи американских интеллектуалов в одночасье стали экспертами по “дезинформации”. В координации с этими учеными и неправительственными организациями средства массовой информации приступили к организации операций по “проверке фактов”, чтобы произвольно объявлять, что является правдой, а что нет, рассказывая публике небылицы об иностранном вмешательстве и темных потоках сетевой “ненависти”, которые удобно оправдывают деплатформу растущей независимой конкуренции в Интернете.

Наступление пандемии COVID-19 в 2020 г. было использовано как повод для усиления этой атаки на общественность. Как недавно подтвердил Джейкоб Сигел в своей книге посвященной истокам “войны с дезинформацией”, управленческое государство быстро переориентировало все инструменты, методы и гипертрофированные бюрократические автоматы (прим. оружие), разработанные им для ведения “глобальной войны с террором”, на ведение контрповстанческой кампании против собственных граждан.

Что-то изменилось в расчетах американской элиты. Их резкий разворот в сторону свободы слова и совещательной демократии, традиционно отличавшийся хотя бы смутным либерализмом, представляет собой парадигматический пример процесса окончательной замены классического либерализма старого порядка на открытое принятие тотального технократического менеджеризма, который мы рассмотрим более подробно в ближайшее время. Но что именно послужило причиной такого резкого сдвига?

Восстание общества, восстание элиты

Наиболее очевидным объяснением того, почему управленческая элита решила поторопиться и сбросить с себя остатки старых американских ценностей, является паника. Они запаниковали, потому что пережили момент, когда им показалось, что они почти потеряли контроль над ситуацией. Это был 2016 год, когда социалист Берни Сандерс едва не победил Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии, британский народ решил, что с него хватит ЕС, а затем, что самое вопиющее, на президентских выборах в США победил совершенно неклассовый Дональд Трамп. Ничего этого не должно было произойти; в каждом случае люди должны были проголосовать так, как надо, так, как планировала элита, но они не проголосовали. Хуже того, они, похоже, проголосовали неправильно в рамках более широкой тенденции, когда население специально реагирует против и бросает вызов контролю управленческой элиты.

Бывший аналитик ЦРУ Мартин Гурри ввел термин “восстание общественности” для описания продолжающегося явления, когда во всем мире авторитет и легитимность элитных институтов рухнули. А рухнули они потому что цифровая революция подорвала способность традиционных элитных привратников полностью контролировать доступ к информации и монополизировать общественный нарратив. Падение иерархических привратников (таких, как традиционные СМИ) способствовало обнажению собственных, институциональных и политических провалов элиты, а также широко распространенной коррупции и более широкой реальности того, что сама управленческая система функционирует практически без реального общественного участия и подотчетности. Это способствовало росту общественного разочарования и гнева в связи с хроническими и нарастающими проблемами статус-кво, мобилизуя повстанческие политические движения на создание демократических вызовов истеблишменту.

Но для управленческой элиты характер этого восстания еще более угрожающий, чем предполагает Гурри. На Западе это восстание не только направлено против правящей управленческой технократии, но и, что особенно важно, проводится именно историческими классовыми врагами управленческой элиты – остатками старого буржуазного среднего класса.

Для управленческой элиты это было явлением из страшного кошмара. Они думали, что навсегда сломали и уничтожили старый порядок. Теперь он, казалось, пытается выбраться из могилы истории, где ему и место (по их мнению), чтобы отомстить и вернуть всех в темные века, пока просвещенное управленческое правление не принесло миру весть о прогрессе (прим. сарказм). Перспектива возвращения реальной власти в руки их традиционных врагов представлялась смертельной угрозой для будущего управленческого класса.

Поэтому по всему Западу управленческая элита немедленно пришла в ярость от опасности, которую якобы представляет “популизм”, и начала свой собственный бунт, объявив шмиттианское государство исключения, в котором все стандартные правила и нормы демократической политики могут быть приостановлены для того, чтобы ответить на этот экзистенциальный “кризис”. Более того, некоторые стали задаваться вопросом о том, не придется ли для спасения демократии приостановить и саму демократию.

“Пора элите восстать против невежественных масс”, – гремел журналист журнала New York Time Джеймс Трауб в своей культовой статье, опубликованной в 2016 году в журнале Foreign Policy. Эта точка зрения быстро стала открытой и гордой в среде управленческой элиты, которая уже не стеснялась выражать свое разочарование демократией и ее избирателями. (“Я сказал “невежественный”? Да, сказал. Надо сказать, что люди заблуждаются и что задача руководства – их развенчать”, – заявил Трауб). “Слишком много демократии убивает демократию”, – так сформулировал свою позицию неоконсервативный журнал The Bulwark в статье 2019 года, призывая западные страны принять “горькое технократическое лекарство” и создать “политический, социальный и культурный договор, который сделает участие многих ненужным”.

Однако это восстание элиты против демократии не может быть полностью понято как реакция только на ближайшие события, какими бы возмутительно оранжевыми и грубыми они ни казались. Скорее, популистские бунты, возникшие в 2016 году, вызвали столь интенсивную и откровенно антидемократическую реакцию потому, что они напрямую сыграли на гораздо более глубоком комплексе управленческих тревог, мечтаний и навязчивых идей, корни которых уходят в глубь веков.

Демократия и “демократия”

Это был 1887 год, и Вудро Вильсон считал, что у Америки есть проблема: слишком много демократии. Вместо этого ей нужна “наука управления”. “Демократическое государство еще не приспособлено для несения того огромного бремени управления, которое так быстро накапливается в связи с потребностями нашего промышленного и торгового века”, – писал молодой профессор политологии в своей самой влиятельной научной работе “Изучение управления”.

Под глубоким влиянием социал-дарвинизма и евгеники,[5] выражая свое презрение к идее быть “связанным доктринами, которых придерживались авторы Декларации независимости” (“много чепухи… о неотъемлемых правах личности”), и особенно нетерпимо относясь к настойчивому утверждению в Конституции идеи “сдержек и противовесов”, Вильсон считал, что американское государство должно развиваться или умереть. Слишком долго оно было “оседлано привычками” конституционализма и совещательной политики; теперь сложность мира становилась слишком большой для таких устаревших принципов, которые “не имели более непосредственного практического значения, чем вопросы управления”.

Утверждая острую необходимость “сравнительных исследований в области государственного управления”, он призвал американских руководителей оглянуться на мир и увидеть, что “администрация повсеместно прикладывает руку к новым начинаниям”, а “идея государства и вытекающий из нее идеал его обязанностей претерпевают заметные изменения”. Америка тоже должна была измениться. “Видя каждый день новые вещи, которые должно делать государство, необходимо ясно представить себе, как оно должно их делать”, – писал он. Просто как.

Но что же все-таки Вильсон подразумевал под словом “администрация”? “Администрация лежит вне сферы политики”, – писал он. “Административные вопросы – это не политические вопросы”. Под этим он подразумевал, что все дела современного государства, все “новые вещи, которые должно делать государство”, должны быть поставлены выше любого вульгарного вмешательства со стороны политики – то есть выше любых демократических дебатов, выбора или подотчетности – и вместо этого переданы возвышенному классу образованных людей, чьей постоянной “профессией” должно быть управление сбродом. Вильсон прямо предлагал править “универсальным классом”, описанным Гегелем: всезнающим и благодетельным классом экспертов-“государственных служащих”, которые, используя свой большой мозг и опираясь на универсальные принципы, вытекающие из Разума, могли бы уникальным образом определять и действовать в общих интересах общества с гораздо большей точностью, чем невежественные, нерафинированные массы.

По мнению Вильсона, мнение реальной общественности было не более чем “неуклюжей помехой, деревенщиной, управляющей деликатным механизмом”. В целом администрирование действительно означало управление правительством как машиной, и нельзя было допустить, чтобы общественность заедала там где-то в механизмах. Более того, машинам нужны инженеры, а это значит, что “необходимо организовать демократию, направив на… государственную службу людей, определенно подготовленных к тому, чтобы выдержать либеральные тесты на знание техники”. Вскоре “технически образованная гражданская служба станет необходимой”, – полагал он, описывая укоренение власти управленческого класса.

Отчасти Вильсон отстаивал свою личную страсть к Германии. В частности, он хотел, чтобы Америка импортировала политическую модель, которая произвела на него наибольшее впечатление во время его собственных “сравнительных исследований в области управления”: прусское административное государство “железного канцлера” Отто фон Бисмарка. По мнению Вильсона, прусская система представляла собой наилучшую модель для максимального ускорения прогресса. Парламентская, но при этом авторитарная, она сочетала в себе самые просвещенные экономические и социальные достижения того времени – первое государство всеобщего благосостояния, программы массового образования, возглавляемую государством Культуркампф (“культурную войну”) против католической церкви и всех отсталых сил реакции – с политической уверенностью, стабильностью и эффективностью. И самое главное – была создана профессиональная бюрократия (т.е. “администрация”) управленцев, которым были даны полномочия и свобода действий, чтобы направлять развитие страны по рациональным, “научным” направлениям. Спустя два десятилетия Вильсон получит возможность начать навязывать Америке нечто подобное этой модели.

Проводя предвыборную кампанию, в частности, на основе обещания использовать власть правительства во имя “новой свободы”, которую он рекламировал как всеобщую социальную справедливость, Вильсон пробился к власти в 1912 г. как первый и, к счастью, единственный профессор политологии, когда-либо избранный президентом США.[6] Он пришел ко власти, опираясь на новое американское Прогрессивное движение, которое с готовностью взяло за образец модную в то время Прогрессивную партию Германии. Будучи новаторским политическим альянсом, новая партия хитроумно объединила корпоративных деятелей Германии с государственными бюрократами и научной интеллигенцией (получивших прозвище Kathedersozialisten, или “социалисты наделенного кресла”), объединив их для проведения социальных и экономических реформ “сверху вниз”, от которых все они только выигрывали. Таким образом, надежда Вильсона на то, что Америка обратится к немецкой модели для вдохновения, оправдалась.

За время своего президентства (1913-1921 гг.) Вильсон, воспользовавшись, в частности, возможностью, предоставленной кризисом Первой мировой войны, возглавил первую большую централизаторскую волну американской управленческой революции, создав большую часть первоначальной основы современной административной бюрократии, включая введение первого федерального подоходного налога, создание Федеральной резервной системы, Федеральной торговой комиссии и Министерства труда.[7]

Он также правил, пожалуй, как самый авторитарный исполнительный орган в истории США, криминализируя высказывания с помощью законов о шпионаже и подстрекательстве, вводя массовую цензуру через почтовое ведомство, создавая специальное министерство пропаганды (Комитет общественной информации) и используя своего генерального прокурора для широкого преследования и заключения в тюрьму своих политических оппонентов. За два года войны при Вильсоне было арестовано и заключено в тюрьму больше диссидентов, чем в Италии при Муссолини за все 1920-е годы.

Но самым важным наследием Вильсона стало начало процесса “организации демократии” в Америке, как он и мечтал, будучи академиком: “универсальный класс” управленцев отныне будет определять и управлять от имени истинной воли народа; демократия перестанет быть беспорядочной, а станет неуклонно более управляемой, предсказуемой и научной. С этого момента начало меняться и само определение демократии: “демократия” перестала означать самоуправление демоса – народа, осуществляемое посредством голосования и выборов; вместо этого она стала означать институты, процессы и прогрессивные цели самой управленческой государственной службы. В свою очередь, реальная демократия превратилась в “популизм”. Для защиты святости “демократии” теперь требовалось защитить управленческое государство от демоса, сделав управление менее демократичным.

Сегодня это видение “управляемой демократии” (также известной как “управляемая демократия”) является формой правления, к которой стремятся элиты всего мира. В своих более благожелательных воплощениях она успешно установила упорядоченные режимы в таких странах, как Сингапур и Германия, где народ по-прежнему имеет право голоса, но реальная оппозиция “паровому катку” государственной политики не допускается. В такой системе народу предлагается удовлетворение от того, что его мнение “выслушано” политико-административным классом, но это мнение всегда может быть отмечено и отклонено, если оно представляет опасность для “демократии” и ее интересов. Здесь, похоже, нашел свое решение старый вопрос Вильсона о том, как “сделать общественное мнение эффективным, не подвергая его вмешательству”.

В Китайской Народной Республике эта логика уже доведена до конца. Народное голосование в Китае, может быть, и отменено, но это все равно демократия (об этом сказано в Конституции!). Вместо выборов партия (которая существует исключительно для того, чтобы вечно представлять народ) строго оценивает волю и интересы масс в процессе внутренних консультаций и обсуждений, которые она называет “народной демократией полного процесса” – сокращенно “консультативной демократией”.

Консультативная демократия имеет серьезные преимущества перед традиционной с точки зрения максимизации управленческой эффективности, поэтому она давно вызывает восхищение западных элит. “На самом деле я восхищаюсь Китаем, потому что их базовая диктатура позволяет им в мгновение ока развернуть свою экономику и сказать, что мы должны стать “зелеными”, – пояснил, например, Джастин Трюдо из Канады (правда, обычно спотыкаясь на своих словах и забывая назвать Китай демократией, а не диктатурой). Или, как однажды выразился представитель элиты Томас Фридман из The New York Times, если бы мы могли хотя бы на день стать “Китаем”, то государство могло бы, “знаете ли, санкционировать правильные решения… по всем вопросам – от экономики до экологии”. В целом быть похожими на Китай хотя бы на время было бы очень удобно, поскольку, как услужливо пояснил Фридман в своей книге “Горячий, плоский и переполненный”, “как только сверху будут даны указания, мы преодолеем худшую сторону нашей демократии (неспособность принимать важные решения в мирное время) и уже на следующий день сможем насладиться лучшей стороной нашей демократии (силой нашего гражданского общества заставить правительство придерживаться правил и силой наших рынков использовать их в своих интересах)”.

Власть “больших мозгов”, принимающих решения, для продвижения прогресса путем форсирования больших изменений; “гражданское общество”, способное закрепить и обеспечить выполнение государственных директив сверху; рынки, способные симбиотически получать прибыль от изменений сверху вниз: как указывает Фридман, консультативная демократия предлагает все лучшие стороны “демократии” без лишних хлопот. Никакого риска, что популисты будут ласкать хрупкие механизмы! Неудивительно, что западная управленческая элита была сражена этим видением и многочисленными преимуществами, которые оно дает (для себя), и поэтому повсеместно с растущим рвением бросилась адаптировать и внедрять его у себя так быстро и в максимальном объеме, как это только возможно. Вильсон был бы горд.

Однако они понимают, что даже такая структурная организация в конечном счете никогда не будет достаточной для защиты “демократии” в одиночку. Вновь и вновь сталкиваясь с неподатливостью народной упрямой натуры, они давно уже пришли к другому неявному выводу: коренной вызов “демократии” бросают не структуры власти, а демос – сам простой человек. Он – проблема, требующая решения на гораздо более глубоком уровне. Если сделать демос безопасным для “демократии”, то его место займет совершенно новый, более безопасный человек.

Мистер Наука и новый человек

Психолог, философ-инструменталист и крупнейший американский прогрессивный педагог Джон Дьюи приземлился в Китае 1 мая 1919 года. Это было за три дня до начала движения “Четвертое мая” – антитрадиционалистской волны, которая выросла из студенческих протестов в Пекине и превратилась в крестовый поход за радикальные преобразования в стране. Через два года, в 1921 г., на ее основе возникнет Коммунистическая партия Китая. Лозунг студенческого движения призывал Китай принять “господина науку” и “господина демократию”, и с появлением Дьюи казалось, что “господин наука” уже пришел. Чэнь Дусю, один из основателей КПК, сказал, что, по его мнению, Дьюи воплотил в себе весь дух движения. Мао Цзэдун считал его теорию образования “достойной изучения”.[8] Обожаемый как прогрессивный и модернизирующий герой, Дьюи остался в Китае на два с лишним года, прочитав более двухсот лекций перед многотысячными толпами поклонников. Многие из этих лекций были затем переведены в книги, ставшие бестселлерами и разошедшиеся по всей стране. Его называли “вторым Конфуцием” и прозвали Дьюи Ду Вэй, или Великий Дьюи.

Дьюи Великий уже помог преобразовать Америку. Будучи одним из лидеров прогрессивного образовательного движения в США, он успешно возглавил миссию по полной перестройке американской системы образования, превратив исторические гуманитарные колледжи страны в копии новых модных немецких “исследовательских университетов” с централизованным управлением, а также в целом перестроив цели и педагогику государственного образования. В то время как западные учебные заведения на протяжении столетий уделяли основное внимание передаче культуры и формированию характера подопечных студентов путем изучения гуманитарных наук и классических добродетелей, Дьюи считал такой подход устаревшим и, по сути, аморальным. Под влиянием новой философии логического позитивизма он считал, что прививать учащимся веру в объективную истину и авторитетные представления о добре и зле вредно, поскольку “конструированием добра” занимается сам человек. Поэтому система образования должна отказаться от своей вековой миссии и сосредоточиться на обучении студентов техническим навыкам, необходимым для жизни в современном индустриальном обществе, включая, что особенно важно, “умение мыслить” в рациональных, научных терминах.

Но, конечно, Дьюи и его единомышленники хотели формировать характер американских детей, только не так, как это было принято в прежние времена. Для Дьюи, считавшего, что демократия – это не форма правления, а этический проект, соединение управления с научным методом было единственно возможным путем к достижению политического и человеческого прогресса. Но для этого нужно было сначала изменить избирателей демократии.

Дьюи считал государственное образование “основным методом социального прогресса и реформ” именно потому, что оно, как он писал, является “единственным надежным методом социальной реконструкции”. Социальная реконструкция означала реорганизацию общества. Фрэнк Лестер Уорд, учитель и наставник Дьюи (и первый президент Американской социологической ассоциации), был еще менее сдержан: цель формального образования, по его словам, теперь должна заключаться в “системном процессе производства правильных мнений” в общественном сознании. (Поэтому, добавлял он, образование должно быть поставлено под исключительный контроль государства, поскольку “результат, которого желает государство, совершенно иной, чем тот, которого желают родители, опекуны и ученики”).

Перестройка общества по научному образцу потребовала бы перестройки человека под новую машину. Реконструированное общество должно было быть построено на основе реконструированного человека: нового человека, освобожденного от всех грубых суеверий своего прошлого и грязных иррациональностей своей прежней природы. Этот антропологический проект и был истинной целью Дьюи и его движения за прогрессивное образование: они были теми, кто выставляют условия. Дьюи и его коллеги получили возможность начать этот поиск с революции в системе образования, чтобы сделать будущие поколения более податливыми, систематически отрывая их от прошлого и традиционной лояльности и деконструируя весь образ их мировосприятия.

Мао же с особым рвением взялся за реализацию этого проекта. Прогрессивные американцы начала XX века, такие как Дьюи и Вильсон, привыкли считать Китай и китайский народ удивительно “пластичными”, особенно подходящими для того, чтобы их по своему усмотрению формировали руки “сильных и способных западных людей”, как размышлял Вильсон в 1914 году. Эта страна, по их мнению, могла бы стать идеальной лабораторией для социальных экспериментов. Мао был согласен. Китайский народ, любил говорить он, “во-первых, беден, а во-вторых, пуст”, т.е. является идеальным холстом для его коммунистического видения. Это, конечно, было не совсем так: китайцы обладали тысячелетней богатой историей и традиционной культурой. Поэтому для того, чтобы сделать сознание людей настолько пустым, как хотелось бы, Мао пришлось изрядно потрудиться.

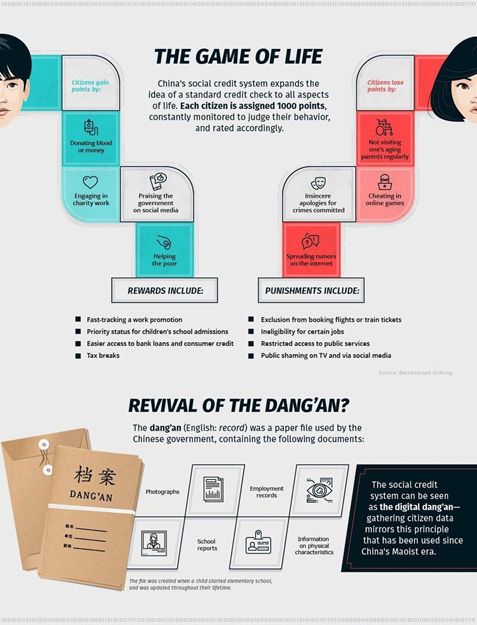

Этого он добивался с помощью процесса, названного им “реформой мышления”. Впервые опробованная в изолированном коммунистическом лагере Яньань в 1942-43 гг. и затем навязанная всему Китаю в 1950-х гг. после захвата КПК власти в стране, “реформа мышления” представляла собой процесс использования индоктринации, общественного давления и террора для создания абсолютно покорных и легко управляемых людей. Явно основанная на новых теориях павловского психологического воздействия, завезенных из СССР и вызывавших восхищение Мао, она всегда следовала одному и тому же четкому методу: бесконечные многочасовые “занятия” и “дискуссии” в группах, где молчание было недопустимо; многократная “самокритика” и написание признаний, якобы для “выкладывания сердца на стол” во имя доброжелательного коллективного самосовершенствования и воспитания; поощрение соседей и коллег сообщать друг другу о якобы вредных недостатках, проступках и неправильных мыслях; разделение людей на “хорошие” и “плохие” классы или группы; изоляция одного объекта и “убеждение” бывших друзей и союзников присоединиться к одновременной атаке; массовые собрания, призванные подавить и унизить объект, превратить чистку в публичное зрелище и предметный урок; принудительные унизительные извинения, затем “великодушное” временное милосердие и искупление или отвержение и уничтожение человека в назидание другим; циклическое повторение с преследованием новых объектов.

При этом совершенно неважно, виновен или невиновен тот или иной человек, лоялен он или нелоялен. Не было и цели убедить или переубедить кого-либо. Это было не главное. Как записал один из очевидцев после того, как увидел, как безжалостно преследуют восторженно преданного КПК сотрудника: “Только позже я понял, что коммунисты были полностью осведомлены о его преданности их делу и в равной степени осознавали, что после “реформы” он был разочарован. Однако им удалось так запугать его, что отныне, независимо от того, что он думал, он говорил и действовал в каждый момент бодрствования именно так, как хотели коммунисты. В таком состоянии коммунисты чувствовали себя спокойнее и увереннее”.[9]

Этот метод воздействия сочетался с попыткой создать полностью контролируемую и полностью изменчивую информационную среду, в которой никто не мог быть уверен в том, что в каждый момент времени находится на истинном или “правильном” пути. Журналистика и литература подвергались жесткой цензуре, сатира была вне закона. Ученые и преподаватели вынуждены были постоянно пересматривать свои труды в соответствии с последними ортодоксальными взглядами, некоторые переписывали свои статьи и книги десятки раз или вовсе отказывались от них. Книги вообще были слишком стабильными источниками информации, чтобы быть разрешенными, и уничтожались вместе с огромными хранилищами исторических документов и знаний Китая в почти немыслимых масштабах. В Шанхае, например, только за два месяца 1951 г. было уничтожено 237 тонн книг. В Шаньтоу в мае 1953 г. для сжигания около 300 тыс. томов, представлявших собой “пережитки феодального прошлого”, потребовался гигантский костер, длившийся три дня. Лозунговые пропагандистские органы партии стали единственным допустимым источником информации, и вскоре все убедились, что в целях собственной безопасности им ничего не остается, как внимательно следить за ними, стараясь быть в курсе постоянно меняющейся “линии партии”.

Этот процесс тотальной идеологической индоктринации и контроля – в просторечии называемый также “синао” (洗脑, буквально: “промывать мозги”) – получил наибольшую известность во время поздней “культурной революции” в Китае, но на самом деле с самого начала был основой маоизма. Потому что это работало. Иностранные журналисты, которым было разрешено посетить Яньань в 1944 г., отмечали, что “воздух нервного напряжения” был постоянным и “удушающим”, и что, хотя “у большинства людей были очень серьезные лица и серьезные выражения”, никто, кроме высших руководителей, таких как Мао, никогда не шутил. “Если задать один и тот же вопрос двадцати или тридцати людям, от интеллигентов до рабочих, их ответы всегда более или менее одинаковы”, – удивлялся один из них. “Даже на вопросы о любви, похоже, существует точка зрения, которая была определена на собраниях”.[10] Со временем вся страна будет приведена к такому же состоянию удушающего конформизма.

Реформа мышления была, пожалуй, самым всеобъемлющим и драматичным процессом идеологической индоктринации из всех, которые когда-либо предпринимались. Кроме того, она была невероятно жестокой и дестабилизирующей: только за время первых кампаний Мао по реформированию и “исправлению” погибли миллионы людей. Поэтому реальность этого процесса, несомненно, привела бы в ужас Дьюи и его рафинированного прогрессивного интеллектуала. Но его фундаментальная цель была точно такой же, как и у него самого: настолько полностью разрушить старый образ жизни и мышления людей, чтобы отменить человеческую природу и построить на ее руинах нового человека и новое общество.[11] Эта тотализирующая утопия, столь неотъемлемая от коммунизма, является лишь высшим выражением неумолимого идеологического принуждения всего менеджеризма к “рациональному” переустройству и управлению всем миром и всем, что в нем есть, подобно машине.

Правда, метод грубой силы Мао был особенно грубым. В мягком менеджменте Запада усилия по созданию политически более безопасного, более правомыслящего “нового человека” использовались бы гораздо более тонкие, изощренные и щадящие методы промывания мозгов.

Терапевтическое состояние и внутренняя угроза

Германия и Япония капитулировали в 1945 году, но Вторая мировая война не закончилась. Управленческий либерализм вступил в свою первую глобальную идеологическую войну, и после прекращения стрельбы идеологическая борьба только начиналась. Европа и даже сама американская родина еще не были по-настоящему освобождены. Проблема заключалась в том, что фашизм продолжал таиться в умах повсюду. Для его искоренения требовалось не что иное, как психологическая перестройка целых народов.

По крайней мере, к такому выводу пришло политико-психоаналитическое движение, возглавляемое немецким фрейдо-марксистом Вильгельмом Райхом, который был убежден, что немцы из рабочего класса подвержены авторитаризму из-за своей нездоровой “подавленной” сексуальности и привязанности к традиционным гендерным ролям. Только освободив их от сексуальных ограничений (Райх придумал выражение “сексуальная революция”) и особенно навсегда разрушив жесткую структуру семьи и власть патриархального отца, т.е. фюрера, можно перевоспитать их и сделать их психику безопасной для либеральной демократии.

Как искусно объясняет Мэтью Кроуфорд, определив структуру общества не просто как политически или экономически несправедливую, но как психологически “больную”, Райх и его коллеги-фрейдо-марксисты разработали “политическую программу, которая потребует не что иное, как моральную революцию, работающую на самом глубоком уровне личности”. Подлинная и прочная марксистская революция должна быть осуществлена не бастующим простым человеком, а профессиональным психотерапевтом”.[12]

Во время войны идеи Райха получили значительное распространение в среде образованной либеральной управленческой элиты, составлявшей верхушку американских спецслужб, особенно в ОСС (предшественнике ЦРУ). Его фрейдистский политико-терапевтический проект был вскоре подхвачен союзной Верховной комиссией во главе с США в качестве основной части широкомасштабной “денацификации” оккупированной Германии, проводимой всесильным военным правительством. Кафедры психологии и социологии немецких университетов были укомплектованы вернувшимися из эмиграции учеными, зачастую отобранными из числа фрейдо-марксистов и близких по интеллекту критических теоретиков Франкфуртской школы, и превращены в инструмент массового перевоспитания немцев. Целью было не что иное, как “ментальное преобразование немецкого человека”, как предлагал лидер Франкфуртской школы Макс Хоркхаймер.

Этот проект был немедленно перенесен и в Америку. Еще до окончания войны правительство США начало финансировать и поддерживать новую волну психологических исследований, ориентируясь на европейских психоаналитиков-беженцев. Военное министерство, например, проводило исследования на демобилизованных солдатах, передавая их психоаналитикам, которые объясняли психологические срывы в бою не острым стрессом, а подавленностью консервативной семейной жизнью в детстве. Однако наибольшее влияние оказала работа Теодора Адорно из Франкфуртской школы, который разработал новую модель психологической оценки, получившую название “F-шкала” (F означает “фашистский”).

Шкала F-Scale, которую Адорно вытащил прямо из своей задницы, представляла собой анкету, в которой оценивалось согласие испытуемых со стандартными консервативными или правыми убеждениями и чертами (такими, как религиозность, вера в существование врожденных гендерных различий или общий “конвенционализм”, т.е. “соответствие традиционным общественным нормам и ценностям среднего класса”) и рассматривалось как свидетельство скрытых фашистских симпатий. Поскольку Адорно и его ученики были марксистами, то первоначально опрос проводился по оси “авторитаризм – революция” (оппозиция революции – “авторитаризм”), но в угоду американским спонсорам эта ось была переименована в ось “авторитаризм – демократия”. Впоследствии это “исследование” легло в основу книги “Авторитарная личность” (1950 г.), которая стала одним из самых влиятельных трудов по психологии, структурировав все направление психологических исследований в США на десятилетия вперед и став основой для убеждений левых контркультурных движений 1960-х годов (и не только). Но самое главное, она совершила впечатляющий подвиг политико-лингвистического джиу-джитсу: успешно переопределила общественное понимание фашизма – в действительности являющегося сущностью жесткого технократического управленческого режима, одержимого идеей использования слияния государства и корпораций для продвижения коллективной силы, однородной эффективности и научного прогресса сверху вниз – как синонима консервативного демократического популизма.

С этим новым определением доказательства фашистских симпатий могли быть обнаружены по всей территории США. Как рассказал Мартин Бергманн, психоаналитик армии США в 1943-1945 гг. в документальном фильме BBC 2002 г. “Век “Я”, оценочные туры правительственных психологов по средней Америке, проводившиеся с целью выяснить, “что происходит во всех этих маленьких городках” между цивилизованными побережьями, показали “гораздо более проблемную страну”, чем они могли себе представить, наполненную, очевидно, обычными семьями среднего класса, воспитывающими маленьких любителей фюрера.

Правительство США приняло меры, чтобы узнать у экспертов, как контролировать этого опасного внутреннего врага. Ответ, как рассказывает Бергманн, был таков: “Нужен человек, способный усвоить демократические ценности”. Новый либерально-демократический человек. “Психоанализ нес в себе обещание, что это можно сделать”, – вспоминает он. “Он открыл новые горизонты в отношении того, как можно изменить внутреннюю структуру человека, чтобы он стал более жизнеспособным, свободным сторонником и приверженцем демократии”.

Таким образом, правительство США, по словам Кроуфорда, “приняло антифашизм как более широкий мандат на моральные и социальные преобразования”. Внезапно “внутренняя жизнь американцев стала тем, чем нужно было управлять. Антифашизм в США должен был стать наукой социальной адаптации, работающей на глубоком уровне психики, по образцу параллельных усилий оккупационного правительства в Германии”.

В 1946 г. президент Трумэн объявил о кризисе психического здоровья в США, и Конгресс принял Национальный закон о психическом здоровье, наделив административный орган – Национальные институты здоровья – полномочиями по управлению психологическим состоянием американцев. Сотни новых психоаналитиков были обучены и направлены на создание “центров психологической помощи” в городах Америки. Терапевты, консультанты и социальные работники стали проникать во все сферы семейной, школьной и трудовой жизни.

Родилось терапевтическое государство. Отныне управление психической и эмоциональной жизнью американцев стало обязанностью государства и его “гражданского общества”, а не только индивида и его ближайшего социального окружения. Проект Дьюи по обучению распространился с ребенка на все взрослое население. Это, конечно, вполне вписывалось в основной императив управленческого режима, стремящегося постоянно вовлекать все новые и новые аспекты бытия в нежные объятия своей суетливой экспертизы. Но развитие терапевтического государства также позволило управленческой элите еще больше маргинализировать и даже патологизировать своих врагов из среднего американского класса. Теперь обыватели были не только отсталыми, но и психически сломленными и нестабильными. Только промыв свою психику и приняв все те же мысли, убеждения и либеральный образ жизни, что и профессиональные управленцы, они могли надеяться на излечение.

Как отметил Кристофер Лаш в 1991 г. в своей книге о прогрессизме “Истинное и единственное небо”, Адорно и его терапевтическое наследие, таким образом, “подменили медицинскую идиому политической и перенесли широкий круг спорных вопросов в клинику – на “научное” изучение в противовес философским и политическим дискуссиям. Эта процедура привела к тому, что отпала необходимость в обсуждении моральных и политических вопросов по существу”. Несогласие с прогрессивным управленческим проектом теперь можно объяснить только иррациональностью умалишенных. Как и при коммунизме в Китае и Советском Союзе, инакомыслие стало восприниматься как девиация.

А девиантность означала фашизм. Таким образом, в условиях, когда буржуазия явно рискует в любой момент взорваться гусиным шагом, можно было установить различия между друзьями и врагами: либо рационально выступать за прогрессивный менеджеризм (он же “либеральная демократия”), либо против него, а значит, автоматически быть иррациональным союзником авторитаризма и опасной угрозой для общества. “Антифашизм” теперь мог приобретать тот же смысл и функцию, что и при Мао: запятнать любого противника революционного проекта управленческого режима как человека, которого необходимо уничтожить на опережение, а не обсуждать с ним вопросы по сути.

Ведь если “весь постфашистский период – это период явной и настоящей опасности”, как утверждал Герберт Маркузе из Франкфуртской школы (в 1943-50 гг. непосредственно работавший в OSS) в своем эпохальном эссе “Репрессивная толерантность”, то американские традиции гражданских свобод и либерального нейтралитета вполне оправданно могут быть пересмотрены, чтобы отвести угрозу возрождения фашизма. Подлинно “освободительная толерантность” в этом случае предполагает “отказ от толерантности к регрессивным движениям и дискриминационную толерантность в пользу прогрессивных тенденций”. Прогресс и справедливость фактически предполагают “изъятие гражданских прав у тех, кто препятствует их реализации” (т.е. у “правых движений”). Между тем “истинное умиротворение [предфашистов] требует отмены толерантности до совершения поступка, на стадии коммуникации в слове, печати и изображении”. Такой цензурный режим, направленный на “разрушение тирании общественного мнения”, станет первым шагом на пути к созданию просвещенной “демократической образовательной диктатуры”, которой будут руководить те немногие, кто “научился мыслить рационально и автономно”. Хотя такая “крайняя приостановка права на свободу слова и свободу собраний” была бы “действительно оправдана только в случае крайней опасности для всего общества”, Маркузе, как и остальные представители интеллигенции, мог ссылаться на новое определение фашизма, данное его коллегой Адорно, чтобы утверждать, “что наше общество находится в такой чрезвычайной ситуации, и что это стало нормальным положением вещей”. Лишь несколько десятилетий спустя интеллектуальные потомки Маркузе получат шанс начать в полной мере использовать это исключительное положение во имя антифашизма.

Однако развитие терапевтического государства в то же время имело бы еще более глубокие долгосрочные последствия для основ американской демократии.

Инфантилизация и конец самоуправления

Противоположностью менеджеризма является самоуправление. Самоуправление (или “самовластие”) имеет два значения. По крайней мере, для американцев первое из них, которое приходит на ум, обычно является политическим: свобода “нас, народа” управлять собой, коллективно принимая собственные решения в качестве отдельного локализованного сообщества или нации о том, что должно происходить внутри этого сообщества или нации, не уступая суверенитета в принятии решений каким-либо далеким, иностранным или колониальным властям. Самоуправление в этом смысле было основным идеалом основания Соединенных Штатов Америки. Он не только послужил причиной Войны за независимость, в ходе которой был получен суверенитет от британского владычества, но и определил структуру созданной впоследствии федеративной республики, состоящей из независимо управляемых штатов.

Но самоуправление может распространяться и на уровень личности. Самоуправляющийся человек – это тот, кто хочет и может сам принимать решения о том, что думать и делать, и как это делать, а не автоматически обращаться ко внешним авторитетам, которые примут решение за него. Для этого он должен сначала выработать в себе определенное доверие к собственной способности и авторитету судить об истине, принимать решения и действовать, а также мужество принимать и брать на себя риск. Он должен верить в свое умение, способность и возможность добиваться своего в этом мире (в том числе и в сотрудничестве с другими людьми) и тем самым влиять на свою судьбу и судьбу своего общества. В психологическом смысле он обладает внутренним, а не внешним локусом контроля. Иными словами, он должен обладать определенной степенью уверенности в себе.